Q & A

Q: 製作できる基板サイズやピン数 に制限はありますか?

A: ありません。(山下さんから確認のメイルをいただいております。)

Q: 自動配線はできますか?

A: できません。

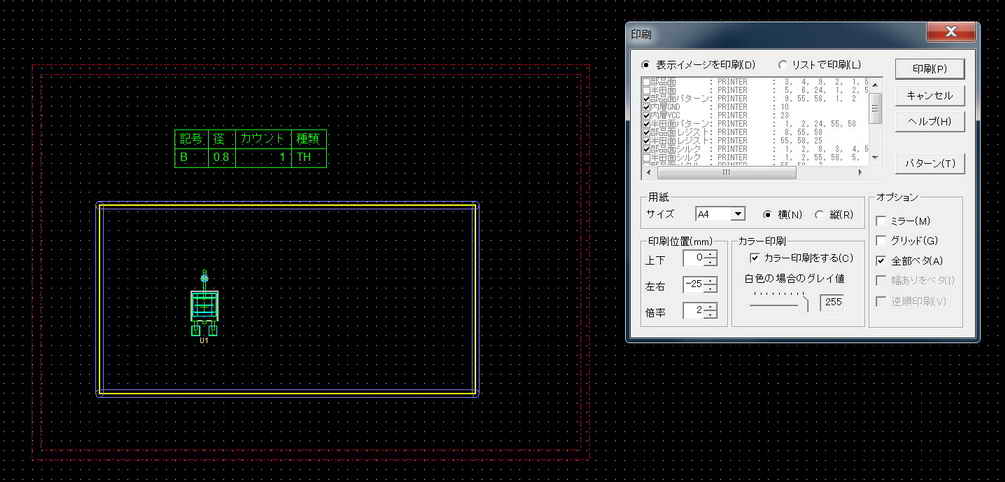

Q: 作図用のメイン画面に表示される 1点鎖線の赤色の矩形の枠は何んですか?

非表示にすることはできますか?

A: 1点鎖線の矩形枠は印刷の範囲を表しています。 非表示にすることはできません。(at Ver.0.60)

印刷範囲を変更する場合は メニュー で[ファイル] → [印刷]で 印刷のダイアログを開いて変更します。

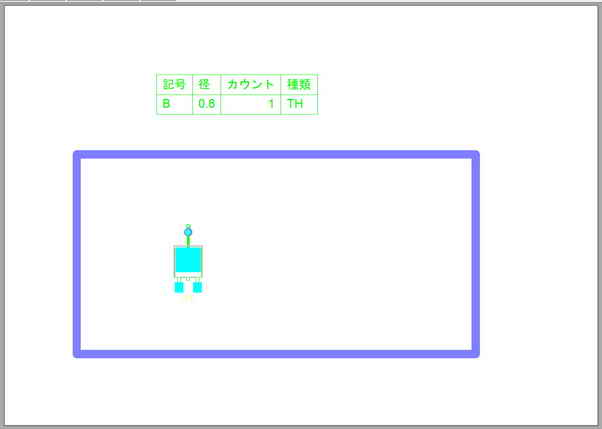

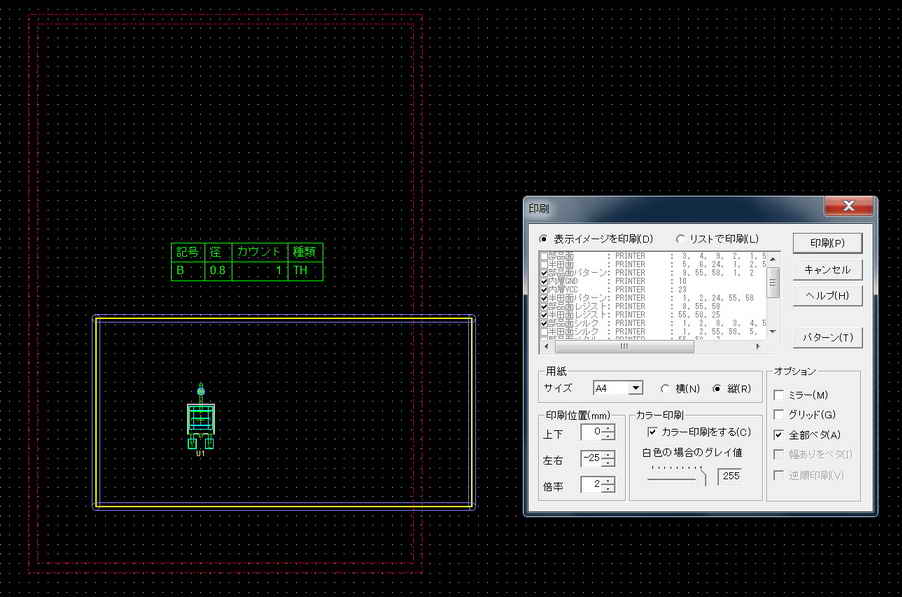

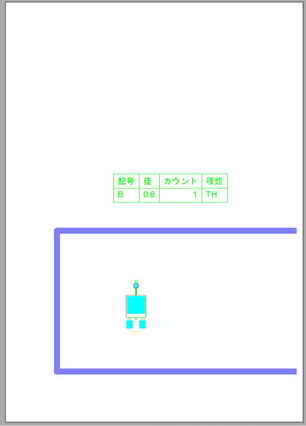

以下に、A4の縦と横を 変更したものを 印刷プレビューでみた結果を示します。

| A4横 の 場合 |

|

|

| A4縦 の 場合 |

|

|

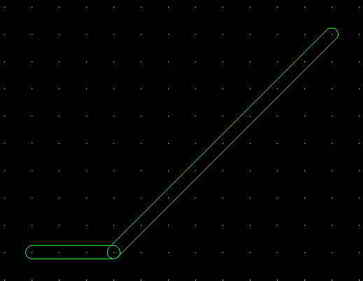

Q: ラインとラインを接続(トリミング)する方法をおしえてください。

A:

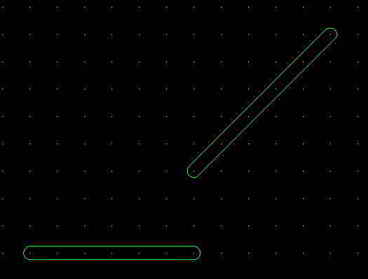

①カッターアイコン![]() をクリックして 接続したいラインの一方をまたぐ形で左クリックをラインの両側で

をクリックして 接続したいラインの一方をまたぐ形で左クリックをラインの両側で

行い白いラインを 交差させる形に引きます。 レーヤーを操作するラインのレーヤーに設定します。

|

|

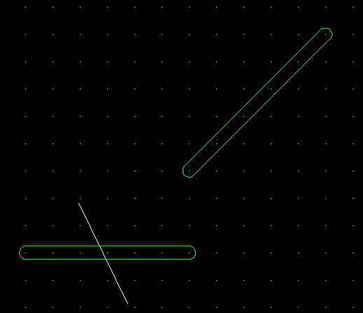

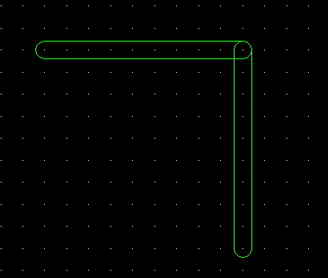

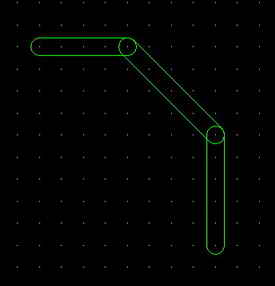

②もう一方のラインについても左クリックにより同様にトリムの白ラインを交差させます。ラインの終端を

左クリックで決定後、右クリックをおこない ショートカットメニューを開きます。ショートカットメニューの

中のトリムをマウスでクリックすると2つのラインは結合されます。

尚、トリムによる結合は円弧についてもおこなうことができます。

|

|

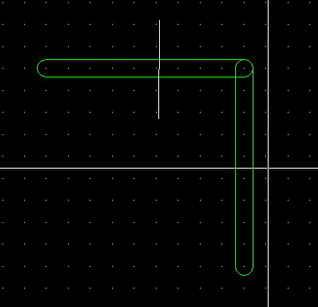

Q: 面取りの方法を教えてください。

A:

① カッターアイコン![]() をクリックして、面取りしたいラインの一方の脇を左クリックして トリムの白いラインの

をクリックして、面取りしたいラインの一方の脇を左クリックして トリムの白いラインの

始点を定め、次に反対側の脇を左クリックしてラインを交差させる形で引きます。

|

|

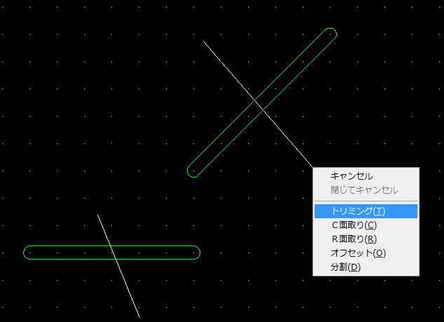

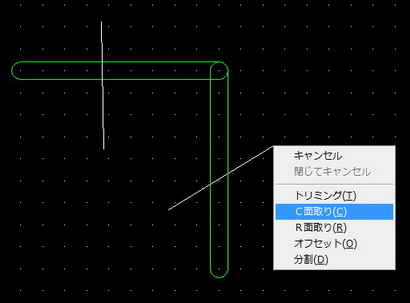

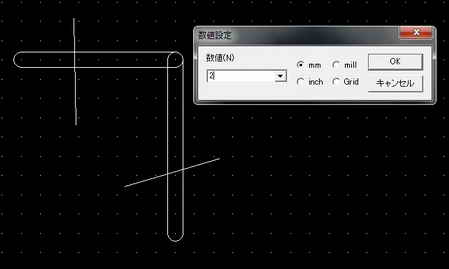

② もう一方のラインの脇を同様に左クリックしてトリムのラインを発生させ、反対側を左クリックさせ

トリムの白ラインを交差する形で引きます。 終点のラインを左クリックした後に右クリックすると

ショートカットメニューがあらわれますので「面取り」をクリックします。そうすると面取りの値を

キーインするダイアログが現れますので値をいれOKをクリックすると面取りが実施させます。

|

|

|

Q: ラインや円・円弧の分割の仕方を教えてください。

A:

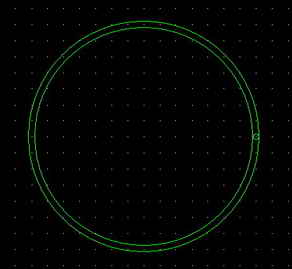

① カッターアイコン![]() をクリックしてカットしたいライン一方の側で左クリックします。分割したいライン

をクリックしてカットしたいライン一方の側で左クリックします。分割したいライン

(下記では円)をまたぎ反対側を左クリック したあと、右クリックしてショートカットメニューを開きます。

|

|

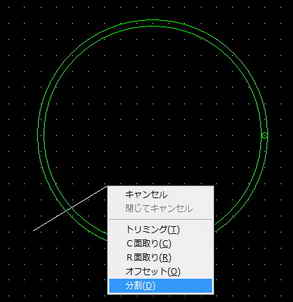

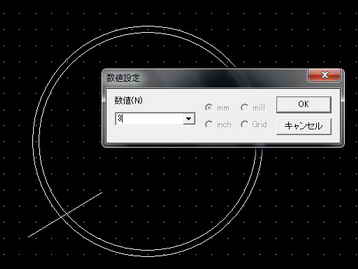

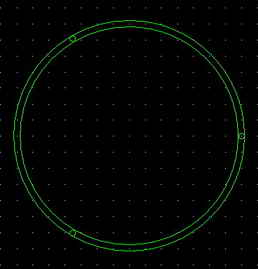

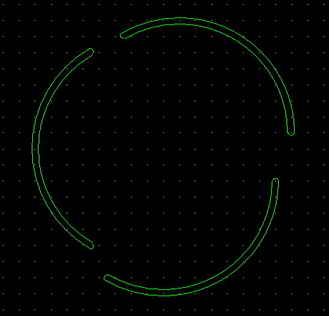

② ショートカットメニューの「分割」をクリックします。分割したい数をキーインするダイアログが

開きますので数値をいれOKをクリックすると分割が実施されます。 それぞれ分割されたラインを

選択すると個々に移動することができます。 分割したい部分を指定することはできません。

|

|

|

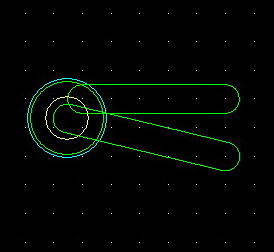

Q: 直線や円弧のラインに対して オフセットした複数のラインを作成する方法を教えてください。

A:

① カッターアイコン![]() をクリックします。

をクリックします。

② 左クリックにより、基準となるラインの両側をクリックしてラインを選択します。

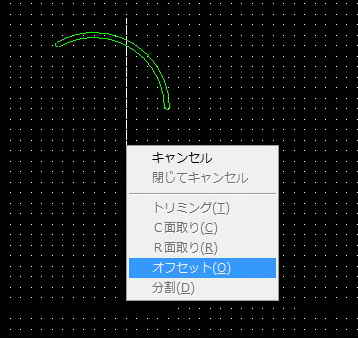

③ 右クリックによりショートカットを表示させ 「オフセット」を選択します。

|

|

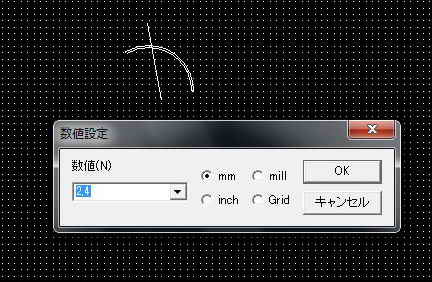

④オフセット値と 生成されるオフセットしたラインの数を設定するダイアログが開きます。

フォーマット: [オフセット値],[オフセットしたライン数]

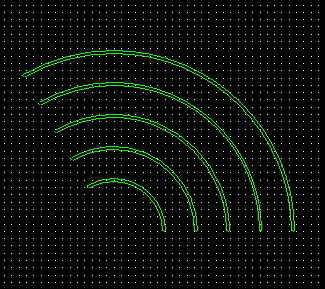

⑤OKをクリックするとオフセットしたラインが生成されます。

|

|

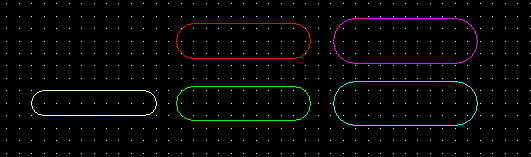

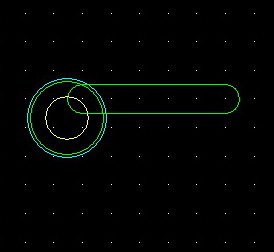

Q: 長目穴のビア(Via)をつくり、これを部品化する方法を教えてください。

A:

① 書込みレーヤーに レーヤーNo2の ”取付穴レーヤ”を選択します。

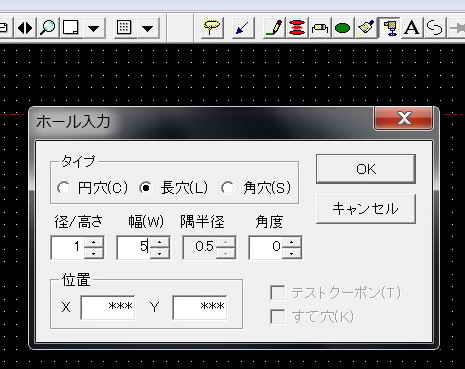

② ホールアイコン![]() をクリックして”ホール入力ダイアログ”を表示させ、 タイプを長目穴を選択して穴の諸元を入力したら、”OKボタン”をクリックします。ます。

をクリックして”ホール入力ダイアログ”を表示させ、 タイプを長目穴を選択して穴の諸元を入力したら、”OKボタン”をクリックします。ます。

③ 長目穴がマウスポインタ部にあらわれますので、適当なところにクリックして描画します。

④ 部品面パターン、半田面パターン、部品面レジスト 及び半田面レジストを 重ならないように描きます。

⑤ 部品取付穴に対して、所要の寸法関係の位置になるべく部品面パターン、半田面パターン、部品面レジスト 及び半田面レジストを配置します。

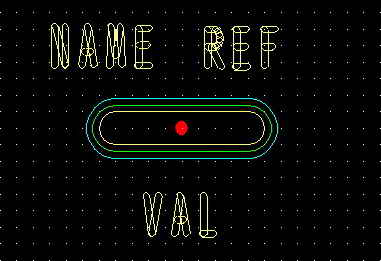

⑥ NAME,REF,VAL を”部品面 文字 記号 レーヤー”に、また部品原点ランドを” レーヤーNo77の”部品実装原点(ランド) 部品面 レーヤー”に追加します。

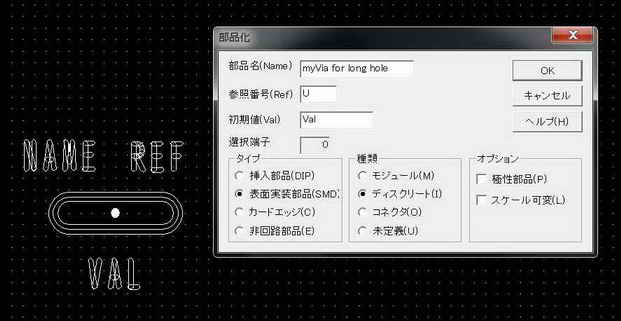

⑦ 上のスクリーンショットのすべてを選択した後、右クリックして”部品化ダイアログ”を表示して部品化をおこないます。

Q : Fusion PCB に キバンをつくってもらう時に 穴径の指示に関してFUSION PCB用のドリルデータが必要なのでしょうか?

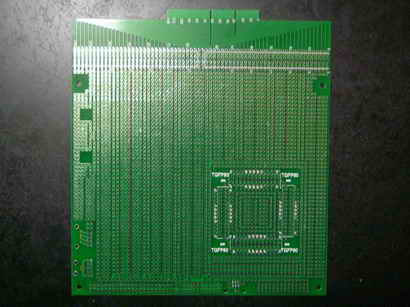

A: わたしは、ユニバーサルキバンのようなキバン(下記写真)を 最近(2013年1月)に 10枚製作してもらいましたが。

穴径も含めすべて K2CADでの仕様通りのキバンが 約3週間で送られてきました。 私がFusionに送ったデータは 国内キバンメーカ

(実際に製作するのは中国やASEANだと思いますが)送る場合と同じ下記のファイルデータを zipで1つのファイルに圧縮した

ファイルだけです。 特に、Fusion専用のデータは不要に思われます。

① K2CADで出力するCAMデータ …… 1式

② K2CADで出力するPDFファイル(含む穴径、穴位置、キバン寸法が明記された図面ファイル) …… 1式

③ K2CADのプロジェクトファイル(含む ******.kcd) …… 1式

わたしは Fusion PCBの関係者ではないので 詳しいことはわかりませんが、 上記のデータが1式あれば、Fusion PCBは

プリントパターン製造メーカのプロなのでつくれるのではないかと思います

Fusionに 送るドリルデータは、ana.drlファイルを ドリル径が入っている形式に変更しないと意図しない穴径のキバンができてきてしまうことがあります。 ドリル径の入っている

ana.drlファイルの つくりかたについては 次のQ & A で説明しています。

Q: ドリルのNCデータを、ドリル径が入っている形式に変更する方法を教えて下さい

A. ドリルのNCデータには、ドリル径が入っている形式とドリル径のデータが入っていない座標だけの2種類あります。K2CADで出力するのは後者のデータになります。

Fusion 等、ドリル径が入っいる形式にしないとキバンを製作できないメーカが一部あります。

ドリル径が入った形式にするには ana.drlに ツール番号とドリルデータを追加する。 以下に具体的要領を示します。

① CAM出力を実行するとCAM1フォルダに生成されるドリルデータのana.drlを、テキストエディタで開く。

② 先頭に下記の行を追加する。

M48

METRIC

.各ドリル径データ

%

③ドリル径データは以下の形式で記載する

●●●F00S00C0▲▲▲

●●●: ツールの番号

▲▲▲: ドリル穴径

ツール番号とドリル穴径は、 ana.txtを開くと 穴径に係る記載部分があるので下記例で示す要領により作成する

...........

..........

Tool Dia size Number of Hole type

No (mm) hole(s)

------------------------------------------

T1 3.20 4 NTH

T2 1.00 2983 TH

T3 0.50 2 TH

T4 3.80 2 NTH

T5 0.70 5 TH

T6 2.20 4 TH

T7 2.40 4 NTH

T8 0.90 18 TH

T9 1.50 2 TH

T10 2.30 2 TH

------------------------------------------

.............

.............

上記より、下記テキストをキーボードを使って作成する。

T1F00S00C03.20

T2F00S00C01.00

T3F00S00C00.50

T4F00S00C03.80

T5F00S00C00.70

T6F00S00C02.20

T7F00S00C02.40

T8F00S00C00.90

T9F00S00C01.50

T10F00S00C02.30

④ 作成した下記のNCのドリルデータを ana.drl の先頭に追加する。

M48

METRIC

T1F00S00C03.20

T2F00S00C01.00

T3F00S00C00.50

T4F00S00C03.80

T5F00S00C00.70

T6F00S00C02.20

T7F00S00C02.40

T8F00S00C00.90

T9F00S00C01.50

T10F00S00C02.30

%

★ 以上、 K2CADの 山下さんからおしえてもらいました

Q: E-test とは何のことですか? Fusion PCBのHPの注文欄の選択欄に 50% E-test、 100% E-testという専門用語があります。 どのような意味なのでしょうか?

A: 電気的な導通チェックになります。 具体的にはフライングチェッカーでのパターンビア間の導通チェックになると思います。

100%は全数チェック、50%はおそらく抜きとりでのチェックになっていると思います。

(K2CADの 山下さんからおしえてもらいました)

Q: ・トラップアイコン![]() の使い方を教えてください。

の使い方を教えてください。

・インチ系 と ミリ 系 など異なるグリッドピッチで描いた ビア やパターン の構成点を一致させる方法を教えてください。

・インチ系で設定したビアの中心に、 ミリ系のグリッド状態からパターンを(グリッドを変更しないで)簡単に接続する方法を教えてください。

・グリッドが異なるモードで描いたパターンにグリッドを変更しないでパターンを接続する方法を教えてください。

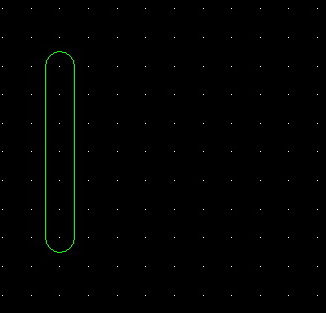

A: トラップ機能を使うと異なるグリッドピッチで描いた部品の構成点を検出し、描画・移動・コピー等が可能になります。

(例1)<ビアからパターンを描く>

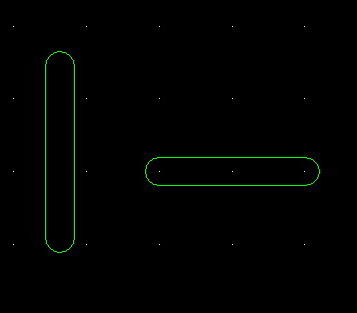

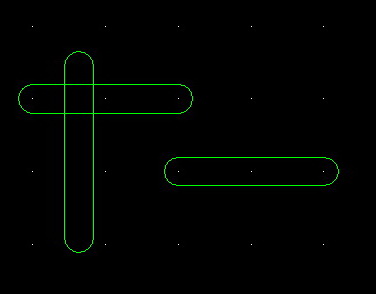

| ① | ② | ③ | |

| ビアからパターンを描く | グリッド2.54でビアを設定します | グリッドを1.0に変更します パターンをビア中心から 描こうとしてもずれてしまします。 |

トラップアイコン パターンをビア中心から描けます |

|

|

|

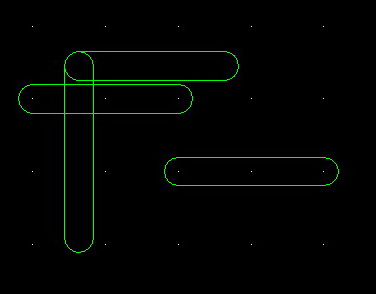

(例2)<パターンとパターンをコピーしてつなぐ>

| ① | ② | ③ | ④ |

| グリッド1.0で縦のパターンを描く | グリッド2.54に変更して横のパターンを描く | 横のパターンをコピーして縦のパターンに コピーする場合 構成点が一致しない |

トラップアイコン パターンを縦のパターンの構成点と一致 させた位置にコピーすることができる。 |

|

|

|

|

Q: G コードとは何ですか?

A: Gerber Scientific Inc.,のGerbar Fromat の中で定義された、NC工作機械(NCフライス盤)に対する キバンの切削加工・動作指示コードの

ことを ”G コード”と云います。 このG コードにライセンス等がなかったことから キバンだけでなくNC工作機に対しても標準的切削加工・動作指示

コードとなりました。 明確に記載した文献等は確認できませんが、Gコードの Gは GaberのGに由来すると思われます。 おそらく Garber

コードが

省略されて Gコードになったものと思われます。 G コードには、どこからどこまで 直線で(円弧で) 分速mm/secで 等の 移動命令だけで

ドリル、エンドミルの外径に係る命令は 含くまれていません。

NC指示コードとして、ドリル径情報を含んだコード仕様(拡張 G コード?)があり、プリントキバン設計ソフトEagle などではこのドリル径情報を含んだ

NC制御コードがGerbarデータとして出力されます。 プリントキバンメーカ(Fusion等)によってはこの、ドリル径情報を含んだコードを要求してきます。

K2CAD(Ver.0.60)では、ドリル径情報が含まれない 純粋な ”G コード”が出力されます。(→ G コードへのドリル径追加の方法)

Q: CAMデータを出力しようとすると "Tool File cannot open"の警告がででくるのですが 対応についておしえてください。

A: 多層基板で、 フォトデータ'(CAM出力)を出力する場合にでることがある警告です。

フォトデータを出力する前に Tコード自動割り付けにチェックをいれて ドリルデータを出力して その後にフォトデータ(CAMデータ)を出力すると

"Tool File cannot open"の警告はでなくなり、フォトデータ(CAM出力)が出力されます。

Q: すでに 設計が完了した キバンデータ(*.kcd、*.kpj)をもとに 似たようなキバンを簡単につくつ方法を教えてください。

A: 以下の手順で行うと簡単です。

① エクスプローラで 既存データがあるフォルダ(例: myOldPCB)を同じフォルダ内にそのままコピー、新らたなフォルダ名(例: myNewPCB)を命名する。

② 新たに作ったフォルダ内にある *.kcdファイル(例: myOldPCB.kcd)と基板設定ファイル(*.bpf)以外のすべてのファイルを削除する。

③ コピーした*.kcdファイル名(例: myOldPCB.kcd)を あらたなファイル名(例: myNewPCB.kcd)に変更する。

④ あらたな*.kcdファイルを K2CADで開く

⑤ あらたなプロジェクトファイル*.kpjファイル(myNewPCB.kjp)ファイルを作成する。

⑥ あらたにつくった*.kcd(例: myNewPCB.kcd)ファイルに修正・変更して所要のキバンファイル*.kcdファイルを完成させる。

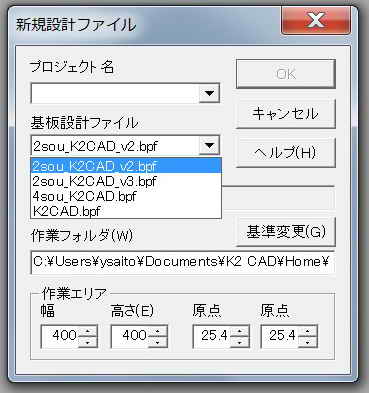

Q: 新規設計で最初に現れるダイアログに下記の”新規設計ダイアログ”がありますが、この中にある 基板設計ファイル(*.bpf)ファイルはどのフォルダにあるのでしょうか ?

A: K2CAD.exeがあるフォルダにある キバン設計ファイル(*.bpf)が表示されます。 したがってデフォルトでは C:\Programa

Files\K2CAD です。

Q: K2CAD (ver.0.60) を Vista、Windows 7、Winodows 8、WinoDows 8.1など Vista以降のOSにインストールする時の注意、対応について教えてください。

A: K2CAD(ver.60)は、Vista以降に対応していませんが、下記の2点を考慮すれば特に支障なく使えるようです。

私は、Windows XP、Windows 7、Winodws 8、Windows 8.1 とのべ基板をK2CADで数十種類設計させてもらいましたが OSの違いに係るトラブルを感じたことはありませんでした。

K2CADには若干バグはありますが OSとは無関係だと思っています。

① データのフォルダを”マイドキュメント”フォルダの下につくる必要があります。 デフォルトの設定が Program Filesの下にフォルダをつくるようになっているので変更する必要があります。

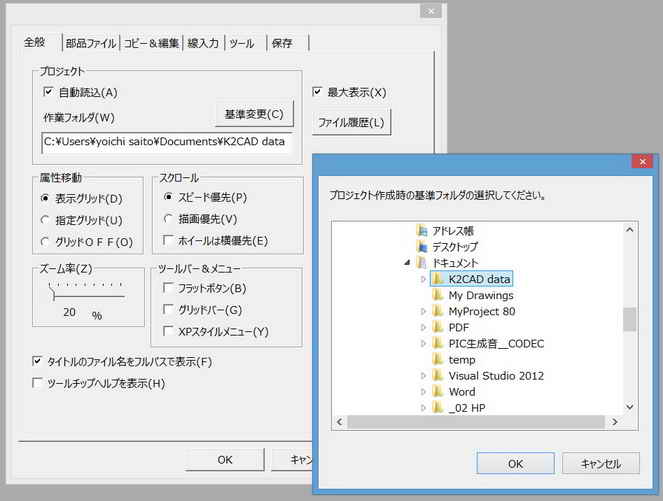

・具体的には 以下のように 例として"K2CAD data”と云うフォルダ名をつくり 設定アイコン![]() をクリックして 設定のダイアログを開き、"全般"タブのプロジェクトに

をクリックして 設定のダイアログを開き、"全般"タブのプロジェクトに

ある作業フォルダのパスにK2CAD dataのパスを設定します。

|

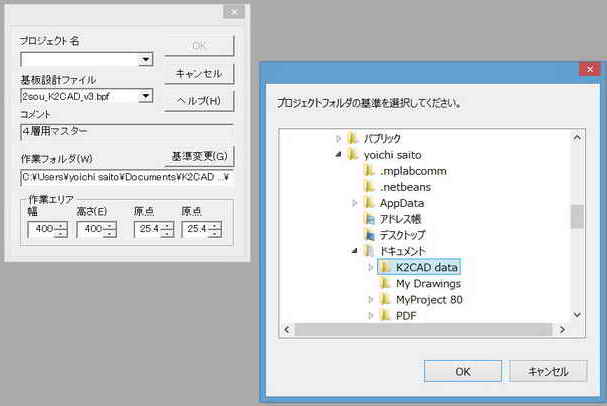

・次に [ファイル] → [新規作成]であらわれる プロジェクト作成のダイアログの 作業フォルダに "K2CAD data"のフォルダパスを設定します。

|

② ヘルプがインストールしたままでは使えませんので OSに対応したUpdata 修正が必要です。

これについては OSにより対応が異なりますが、マイクロソフトが以下のURLでサポートしていますのでサポートにしたがい

修正すれば問題なくヘルプは動作します。 修正はいたって簡単です。

Windows ヘルプ形式 (WinHlp32.exe) で作成されたヘルプを開くことができない

http://support.microsoft.com/kb/917607

<①の補足>

K2CAD(ver.0.60)は、Windows Vista 以降採用されたUAC(ユーザーアカウント制御)に対応していません。 UAC制御とは、 セキュリティ強化を目的とした機能で、

管理者権限のないプログラムが Program Files 等 システム上重要な領域でファイルを作成・編集しようとした時、OS側でそれをブロックして、かわりに「仮想フォルダ」

という 隔離された領域に編集後のファイルを (勝手に)保存してくれると云う機能です。(注) その後同じプログラムが同じファイルを読み込もうとした時、実フォルダのかわりに

「仮想フォルダ」を参照させらてしまいます。 「仮想フォルダ」は C:\Users\(ユーザー名)\AppData\Local\VirtualStoreの下につくられます。 この機能を知らないで

エクスプローラで自分の作った K2CADのデータフォルダを探そうとすると混乱してしまいます。 またK2CADでは Program Filesのフォルダ下にデータフォルダを

作ろうとする(作ったつもりになっている)とフォルダ関連の操作がおかしくなってしまうことがあります。

(注) OSにより異なる